[特集]変わりゆく巨大メディア、朝日新聞社 異例の記者会見の意図

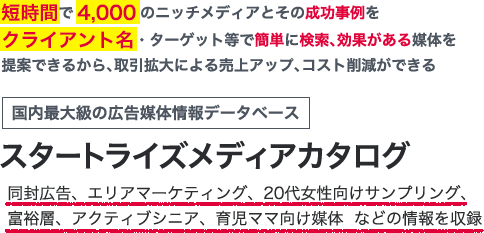

ファインドスター広告ニュースで、あるニュースが注目を集めた。

しかもそれは、通常ではアクセス上位に入ることのない新サービスの発表会見のニュース。

朝日新聞社が2009年9月1日から正式サービスを開始した、「参考ピープル」の記者会見は、ファインドスターのニュースだけでなく、各ネットメディア、ブロガーの間でも話題となった。

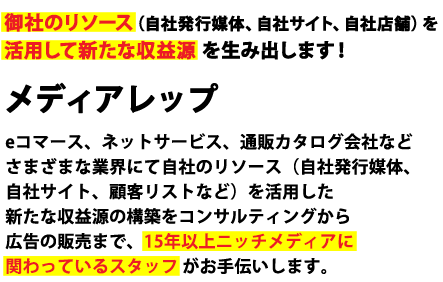

“あの朝日新聞社”が、ニコニコ生放送での記者会見の生中継、そして登壇者による予想外の発言などのハプニングが話題を呼んだ。

この記者会見を企画した、朝日新聞社 デジタルビジネスセンター プロデューサーの洲巻圭介氏へのインタビューを通して、変わりゆく巨大メディアの今とこれからを探る。

朝日新聞社 デジタルビジネスセンター

プロデューサー 洲巻圭介氏

新聞購読率の低下を若者の新聞離れで片付けない。

何がビッグニュースかは読む人が決めるとしたら、新しいプラットフォームが必要。

朝日新聞社にとって「参考ピープル」はどういう位置づけだったのだろうか。

“異色”と各メディアが騒いだ記者会見を通して、「参考ピープル」への同社の想いを伺った。

通常行われる同社の記者会見と果たして何が違ったのか、またどこを意図して変えようとしたのか。

朝日新聞社 デジタルビジネスセンター プロデューサーの洲巻圭介氏はこう語る。

「どういうふうに「参考ピープル」を皆さんにご案内するのがいいかを考えたときに、これまでの朝日新聞社であればシステムまでが完璧に完成した状態でお披露目という流れが当然だったんですが、今回は取り組みの新しさを出したかったんです。これは、朝日新聞社にとっても私にとってもチャレンジだったのですが。(笑)」

取り組みの新しさとはどういうことだろうか。

「この「参考ピープル」は「ユーザーであり、利用者である皆さんと一緒に作っていく」という考え方がベースにあり、従来のやり方とは違った方法でお知らせしたかったというのがありました。

「参考ピープル」は朝日新聞社としては新しい取り組みではありますが、SNSの基盤をつかっていたり、ミニブログとソーシャルブックマーク機能がある、と、サービスそのものの新規性はないんです。

なので、どちらかというと朝日新聞社が新しい試みをする、という部分をニュースとして出したい、と考えました。」

確かに、同社はこれまで「asahi.com」をはじめニュースをブロードキャストする事をデジタルメディアにおいても主としてきた。

これは、新聞社としては当然なのだが、今回はこの情報提供の部分から、ユーザーに参加してもらってともに作っていくというスタンスを取る、という事だ。

その背景には、新聞の購読率低下といった背景がある。

「従来より新聞が読まれない、という状況に対して、若者の新聞離れと言ってしまうと簡単なんですが、そもそも情報の消費の仕方が変わったんじゃないかと考えました。

コミュニケーションの中で情報を得て消費していく層があるとしたら、これまでのように新聞社側が一面で“これが今日の大きなニュース”と一方的に見せるような情報提供が機能しないんじゃないか。

情報を届ける立場として、新しいプラットフォームが必要なんじゃないか、というのが「参考ピープル」のベースです。」

何がその人にとってのトップニュースなのか?は、人によって違う。

だから仮に情報を提供する側が“これは誰もが驚く大きなニュースだ”と考えて新聞一面に掲載しても、興味を示さない人もいる。

興味関心が細分化した今、情報そのものに興味を示さないのではなく、自分にあった情報の重み付けを読者・ユーザーは求めている。

「それで、その第一歩が「参考ピープル」でした。そして、それを分かりやすく伝えるために、従来とは違った記者会見がやりたかったんです。」

その“従来とは違う”というこだわりは会場選びにも表れている。

「普通にやると朝日新聞の本社を使うところですが、あえて記者会見の場所から変えました。

朝日新聞のある築地で何か象徴する場所はないか?と考えて築地本願寺さんに問い合わせたところ、会見の場所として使えることになりました。

築地本願寺には「築地の地を築く」という意味合いもあったので、これから新しい地を築くサービスのはじまりの場所としても最適でした。

記者会見ではそんな話の流れにはなりませんでしたが。(笑)」

「朝日新聞社」という役割からの脱出。

「参考ピープル」が新しい取り組みとはいえ、朝日新聞社ではこれまで数多くのネットメディアを立ち上げ、運営をしてきている。

どのネットメディアも、ネットで使える技術を活用しているはずだが、今回のサービスと何が違うのだろうか。

その違いは、今回手を組んだパートナーの違いに出ている。

「これまで朝日新聞がお付き合いしていた大手ベンダーさんと開発したとしたら、全く新しいプラットフォームを作るのは難しい、と考えました。

それは、従来のような朝日新聞社の役割を求められることになるからです。

あくまで、自分達が主体的に情報の発信方法を変えていくとしたら、メジャーなところと組んでいたら出来なかった。」

洲巻氏は言う。

つまり、ネットメディア開発は、技術的には大手ベンダーでももちろんできる。

洲巻氏が変えたかったのは“従来のような朝日新聞社の役割”の部分だった。

その期待される従来どおりの朝日新聞社の役割を打ち破る意味でも、今回は芸者東京エンターテインメント株式会社と、株式会社手嶋屋と手を組んだ。

そして、この2社が記者会見においても見事に従来の朝日新聞社らしさを壊す役割を果たす。

芸者東京エンターテインメント代表の田中氏の、「僕のところに朝日新聞が来て、朝日新聞終わってるなー、いや、始まってるなーと思った。」という発言や、「僕はもちろん新聞を読んでいませんが。」などの発言に会場は異様な雰囲気に包まれた。

異例づくしとなった「参考ピープル」の記者会見

「今回の「参考ピープル」も、どんなに朝日新聞として新しくても「ようやく朝日新聞も世の中の流行りに後発で始めたのね。」で終わってしまう。

会見では手嶋屋さん、東京芸者エンターテイメントさんと一緒に記者会見を行ったことで「朝日新聞の記者会見なのに、こんな事言っていいの?」という要素を入れたんです。」

意外性を出すだけではなく、会見ではきちんとリスクヘッジもとっていたという。

「異色だ異色だ、と言い続けたことによって通常の朝日新聞ではない、というベースが出来上がっていたので、会見中に異色な発言が出たとしても問題はない状態になっていました。

そういう異色な朝日新聞の立ち居地が明確になっていたことになって、通常の朝日新聞とのズレみたいなところがはっきり出せたと思います。

そういう中で、手嶋屋さんや芸者東京さんの発言はスパイスとして効いていました。」

会見には各メディアの記者だけでなく、一般のブロガーも参加。

こうした演出により参加したほぼ全てのネットメディアが記者会見をニュースとして取り上げた。

ただ、取り上げ方として、「参考ピープル」のサービスよりも記者会見そのものについて注目が集まったが、果たしてそれはよかったのか。

「サービスの内容よりも、“朝日新聞社としての新しい取り組み”という部分の方がニュースバリューがあるし、そこを伝えていきたかったのでむしろよかったと考えています。」

記者会見とその後のメディアによる報道、ブロガーによるクチコミもあり、「参考ピープル」ベータ版は瞬時に当初募集していた1000名の登録に達し、急遽追加で1000名の登録を受け付けるに至った。

「参考ピープル」後のデジタルコンテンツの取り組み

最後に、洲巻氏にこれからのデジタルコンテンツの取り組みについて聞いた。

「これまでは、ネットの取り組みはほとんど新聞と同じ取り組み、つまり、“作り上げた情報をお届けする”それを紙に印刷するか、電波にのせるか、ネットで伝えるかの違いに過ぎませんでした。

つまり本質的には、新聞を作ってきたのと同じことをしてきたわけです。

今後、本来のインターネットの特性を生かした試みは当然増えていくと思います。

「参考ピープル」が果たして新聞社がやる事だったのか?という議論もあるとは思いますが、あらゆる試みをしていくつもりです。」

ありがとうございました。

「参考ピープル」Webサイト

⇒ http://35people.info/

(編集部 杉山)